近年來,以犧牲環境為代價,全球經濟飛速發展,如今生態環境面臨著全球變暖、大氣污染等諸多的生存挑戰,生態問題也在我國集中體現。為使生態得到恢復,國家在政策方面不斷予以支持,行業規模不斷擴大。在生態保護投資持續增加背景下,生態修復治理也會系統化,并且向更加細分的領域發展。

生態保護必須性 使行業規模不斷增加

生態修復是指利用大自然的自我修復能力,在適當的人工措施輔助下,恢復生態系統原有的保持水土、調節小氣候、維護生物多樣性的生態功能和開發利用等經濟功能。人類文明的快速進步,離不開經濟的快速發展,經濟的發展同時也離不開能源。以環境為代價,經濟當然會飛速發展,可如今生態環境面臨著諸多的生存挑戰。

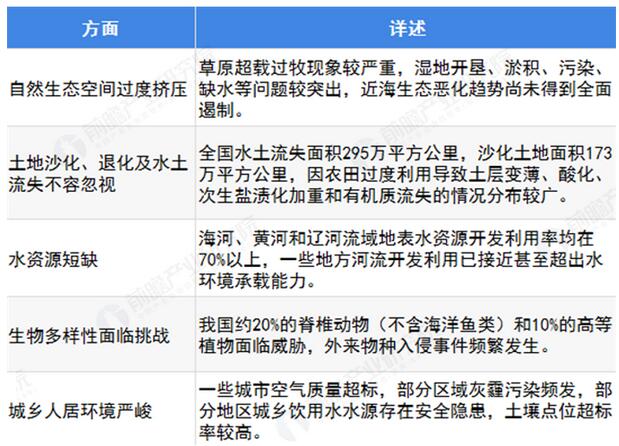

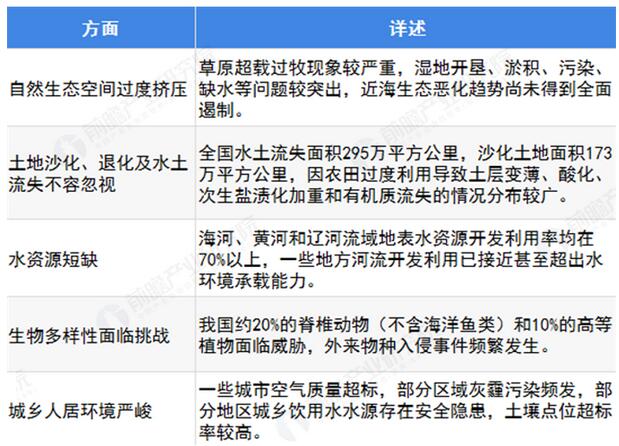

我國正處在工業化、信息化、城鎮化、農業現代化快速推進時期,發達國家一兩百年逐漸出現和解決的環境問題,在我國集中顯現,并呈現明顯的結構型、壓縮型、復合型特點。當前,我國生態安全主要面臨自然生態空間過度擠壓、土地沙化、退化及水土流失、水資源短缺、城鄉人居環境嚴峻、生物多樣性等諸多挑戰,同時這為生態修復行業的發展提供了難得的歷史機遇。

從生態污染的對象上來看,生態修復主要是體現在水環境修復、土壤修復等方面,主要包括河流生態修復、湖泊生態修復、海洋生態修復、場地修復、礦山修復、耕地修復、草原生態修復等。環境修復刻不容緩,龐大的需求使生態修復行業市場規模一路攀升。

2011-2017年,我國生態修復行業市場規模不斷擴大,且規模增速不斷遞增。2011年,行業市場規模在1656億元左右;到2017年,中國生態修復行業市場規模提升至2993億元,增長了80.8%。按照這樣的發展趨勢來看,2018年,生態修復行業市場規模將超過3500億元。

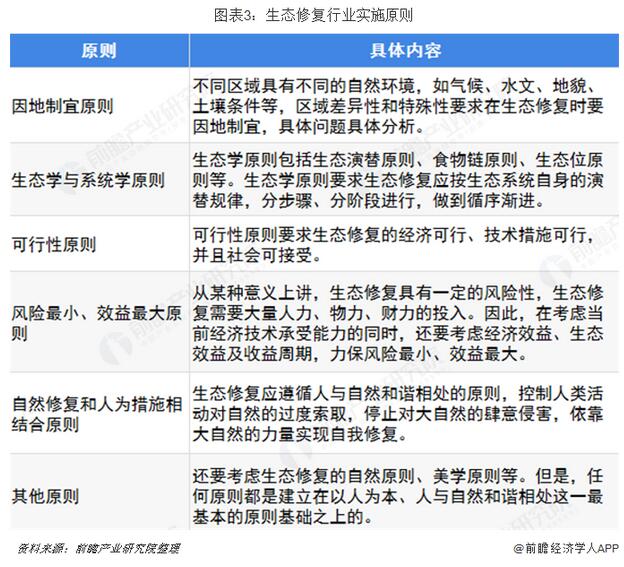

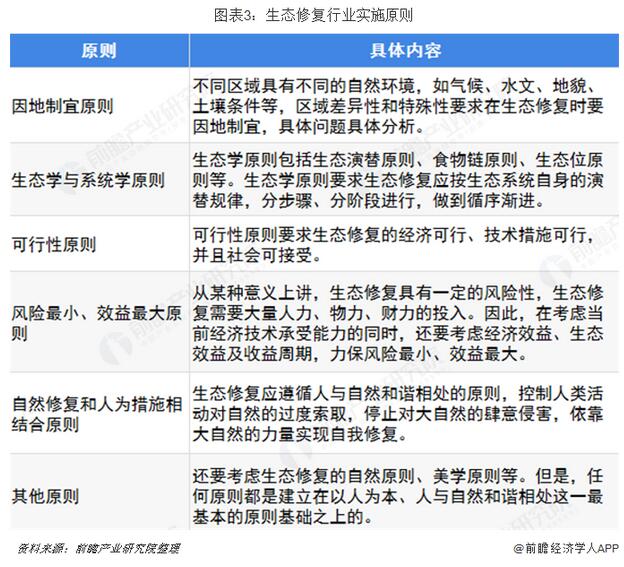

在行業規模快速遞增的同時,我們也要注意不能違背自然的法則。生態修復應遵循六項基本原則,分別是,因地制宜、生態學與系統學、可行性、風險最小效益最大、自然修復配合人工治理及其他原則等。之中最值得關注的便是自然修復配合人工治理原則,在經濟較落后、交通閉塞、自我發展能力欠缺、資金注入有限的條件下,植被的自然恢復具有重要的地位和作用。

但為減輕生態系統的超負荷壓力、有必要實行人為的生態修復管理、生物措施和水保工程輔助措施,使最新的水保技術實施于實踐中,加速生態修復,從而力爭使自然能力與人為措施達到完美結合,確保效益最大。另外,任何原則都是建立在以人為本、人與自然和諧相處這一最基本的原則基礎之上的。實施生態修復的基礎是退化生態系統的現有狀態,因此應因地制宜地實施區域的生態修復措施。

生態保護投資持續增加 修復治理系統化

為實現可持續發展,我國對生態保護的投資不斷加大。“十一五”年間,我國完成生態保護和環境治理業固定資產投資超過4000億元,復合年均增長率達到38%,“十二五”期間總計投資完成額將達到8000億元,是“十一五”的近兩倍,總復合增長率超過20%。“十三五”規劃指出,創新環境治理理念和方式,堅持保護優先、自然恢復為主,全面提升各類自然生態系統穩定性和生態服務功能。生態保護和環境治理投資完成額將進一步提升,生態環保行業將進入發展的快車道。

2012-2017年,中國生態保護和環境治理業固定資產投資額(不含農戶)不斷增加,2017年已經投入3822億元,較上年同比增長21.5%,根據國家統計局消息,2018年上半年,生態保護和環境治理業投資同比分別增長35.4%,快于全部投資29.4個百分點,市場預期保持景氣。

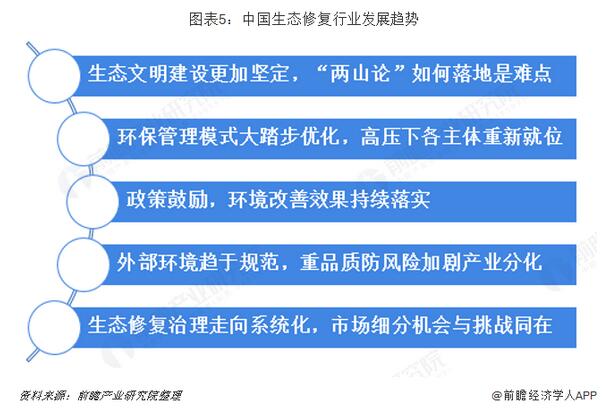

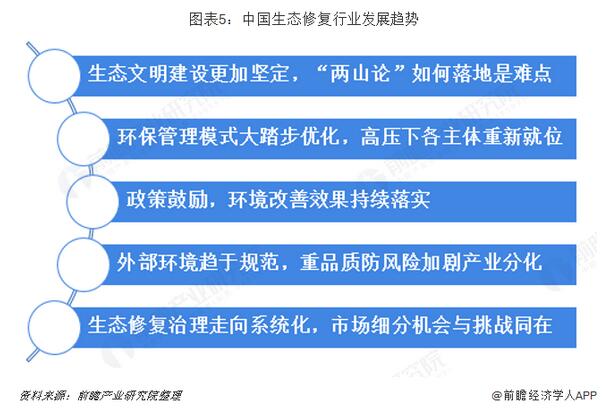

未來,中國生態修復行業將向五個方向發展。第一,我國政府仍從五位一體的高度強調生態文明建設。“兩山論”是指綠水青山就是金山銀山。但研究和落實“綠水青山就是金山銀山”的實踐路徑面臨很多挑戰,E20環境平臺旗下的E20研究院作為國家級智庫機構在進行不斷探索,并且也會進一步落地。第二,在國家堅定環保信心、加大環保工作投入的同時,也在不斷進行著環保管理模式的創新與優化。現在生態環保管理模式已經從以查企業為主轉變為“查督并舉,以督政為主”。

第三,政策的不斷出臺,會使環境改善效果持續落實。2016年底,國務院發布《“十三五”生態環境保護規劃》,社會環保總投資有望超過17萬億元,將是“十二五”期間的兩倍以上,生態環保產業也將迎來發展的高速期。第四,隨著行業規模的不斷擴大,更多的資本力量進入生態修復領域,爭搶市場蛋糕。政策在環保產業外部環境逐步走向規范化,同時也在強調對風險的控制。第五,政府一些管理方式及目標的調整,為環保市場發展注入新的活力。其中生態修復產業已經不僅僅局限在處理廢物,而是與社會、經濟連在一起。所以系統化的修復治理,治理領域的不斷細分將是必然。

|