中國,作為世界第一人口大國,水資源分布不均勻,人均水資源占有量只有世界人均水平的1/4,屬于缺水國家。而且,隨著經濟發展和城鎮化、工業化推進,我國水資源的利用和保護更是面臨巨大考驗。

7月26日,中國工程院院士曲久輝走進《中國經濟大講堂》從多方面深度解讀了如何有效治理水環境、保障水安全。凈水小編整理后將分三期呈現給大家。今天為第二期。

往期回顧:

曲久輝:水環境治理如何攻堅“質”勝?

http://huanbao.bjx.com.cn/news/20200731/1093600.shtml

水體富營養化是我國水環境治理急需解決的重要問題。

那么究竟什么是水體富營養化?水體富營養化是指因為水中氮和磷等營養物質含量過多而引起的水污染現象。水體富營養化會導致藍藻爆發,不僅嚴重破壞水體生態環境,降低水體功能,造成魚類等水生生物大量死亡,還會對人體健康產生危害。

富營養化成為我國水環境治理亟需解決的重要問題。在生活廢水、養殖廢水、工業廢水中都含有氮和磷,常規的水處理技術很難將這些營養物質去除干凈,同時,農業生產中所使用的化肥最終也會隨雨水進入水環境。

除此之外,一些新型污染物也給我國水環境治理帶來挑戰,如抗生素污染、病原微生物污染、有機物復合污染等等。對此,又該如何預防和控制它的潛在風險?水環境治理是一項長期和復雜的系統工程,一方面,老百姓對環境的要求越來越高,另一方面,要清除幾十年形成的污染并非一朝一夕之功。各級地方政府在治污的同時,還要面對高強度的排污養殖。

而面對挑戰,必須精準施策、化解風險,才能真正打贏碧水保衛戰。

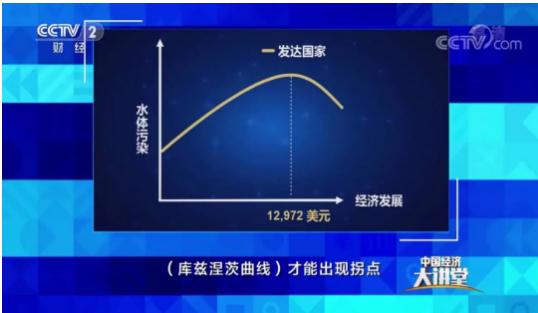

下圖是環境庫茲涅茨曲線,它是表明污染和經濟發展之間的關系。什么時候出現拐點了,即表示這個時候環境污染就得到了控制,環境質量就有可能變好。

國際上對庫茲涅茨的預測為12972美元,此時人均GDP才能出現拐點。而在江蘇太倉,在2270美元時已經出現拐點。這表明國際上所預測的發達國家走過的路,中國不一定走,也就是說發達國家用了100年時間解決的問題,中國可能用幾十年就可以把它解決。

但是我們在看到這些成績的時候,不要忘記我們面臨的環境污染形勢依然嚴峻,我們的道路還很長,因為環境治理是一個艱巨、復雜和系統的工程,這就要求對中國的水環境質量以及它如何治理要有一個清醒的認識。

首先 水質提升仍然面臨多個挑戰

首先,在流域方面,除了長江和珠江以外其他的流域,如淮河、海河、遼河、松花江等還屬于輕度污染。其次是湖泊,湖泊富營養化問題依然突出,生態修復尚需時日,中國最大的三個湖泊:鄱陽湖、洞庭湖、太湖,現在都是在輕度的富營養化,富營養化氧化治理非常艱難。

曲久輝院士表示用5年時間消除太湖的富營養化這是一件不可能完成的任務,如果能用15年的時間來消除已經很了不起。水環境治理猶如得病,就是病來如山倒,病去如抽絲。所以治理過程應該是非常艱難,非常復雜,也應該是個長期艱巨的任務。

日本霞浦湖在上世紀70年代初就有嚴重的富營養化。1984年到2011年,日本政府做了6期治理工程,使霞浦湖污染得到控制。但是到目前為止,霞浦湖治理尚未真正完成,霞浦湖的COD治理目標為3mg/L,但目前經過6期治理之后COD濃度仍然在7mg/L左右,離目標還有相當的距離。因此,湖泊治理是一個艱巨的任務,城市水環境黑臭河道返黑臭的風險依然存在。

在黑臭河道治理當中,花費了大量的資金投入,但由于對環保與水質達標的限期,要求在規定的時間里必須達到規定的水質。所以有的時候河道治理只能治標而不能治本,那本是什么?本是做到生態恢復,生態恢復應該是有完整的生物鏈,有生物的多樣性。在表面的認識上說水里可以游泳,里邊可以有魚,但是生態系統往往是恢復起來要一個很長的時間(水悟堂|城市黑臭河道水體治理的幾種技術介紹)。

生態修復與單純的河道治理是兩個概念,我們治理的眾多的河流當中,怎么保證制定好的河流它不返黑臭,這是我國面臨的一個重大考驗。

其次 控制污染源難點眾多

曲久輝院士表示,如果要改善水質,提高水環境的質量,控制污染源是根本所在。如果源不控制住,水質很難改善,流域就很難治理。

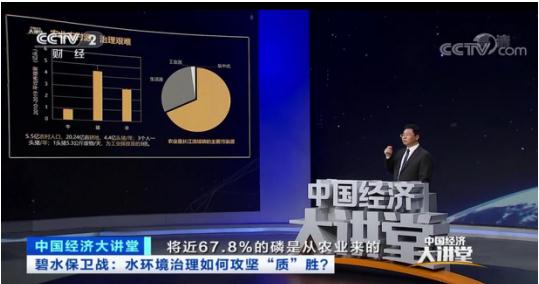

研究表明,將近67.8%的磷是從農業來的,而這些量大面廣的農業和農村的分散污染源的控制,并不像城市那么簡單。城市建立一個集中式的污水處理廠,可以處理大規模污水,但是農村把污水收集起來較為困難,后續的處理與管理工作更是艱難。所以中國作為一個農村為主的國家,做到這一點非常的困難。

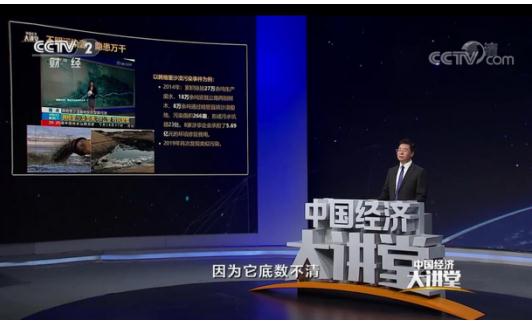

中國作為大家公認的世界工廠,意義不僅僅是因為勞動力比較便宜,而是我們有全世界最完善的工業體系。而這完善的工業體系里面就表示什么樣的污染物都會有。經濟成本是瓶頸性因素,能夠實現低耗能低成本處理污水較為困難。曲久輝院士提到,只要不限制價格,任何水都可以把它變成自來水,變成好水,讓人能夠喝下去。所以經濟發展的過程當中,怎么樣把獲得的經濟效益和經濟利益反饋到水污染治理、水環境整治當中,這是我們國家發展的一個重大策略,也是可持續發展的重大策略。另外還有一些不明污染源,它是隱患萬千的,因為它底數不清,無法對其進行控制,目前這是一個巨大的挑戰。

第三 新型污染物帶來潛在風險

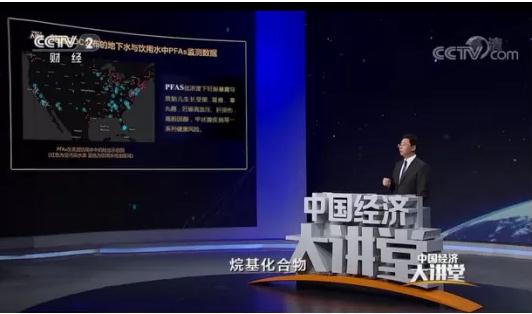

2001年,美國同時對25個州的水源進行了同步調查,發現大部分水源中都至少含有一類PPCP物質,該結果出現后,這類新型污染物被各個國家列入關注名單。2020年1月,美國在飲用水當中檢測出PFAS,它是一種叫做全氟或者多氟的烷基化合物,這種物質會引起肝臟的損傷。在美國的32個州,44個水源當中,只有一個沒有檢出這種物質,在其他州檢測出的濃度還不低,事實上這不是第一次發生這類情況。這種物質它的特點是永遠不會降解,所以就會越積累越多,長此以往將對人體健康產生影響。美國現在正計劃怎么樣在飲用水當中把這個物質能夠去除。

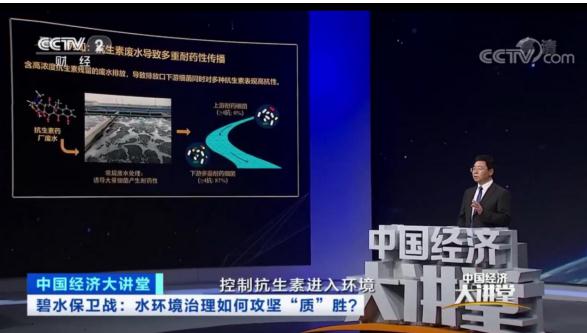

2019年由美國疾控中心和《國家地理》發布信息表明,除了南極洲以外,所有的大洲里邊都存在著這類污染物。特別在孟加拉的一個河流當中,濃度超過限制高達300倍。在多瑙河當中,14種這樣的抗生素檢測出了7種,而這7種當中的克拉霉素是安全閾值的4倍(水悟堂|飲用水途徑暴露的抗生素風險知多少)。全世界都存在著抗生素的問題,也都存在著抗性基因的問題。

問題是如何對抗生素污染進行控制?怎么樣來加強抗生素廢水的處理,控制抗生素進入環境,就變成了一個重要的課題。真正威脅我們飲用水安全的,更多的還是病原微生物。

本次新冠疫情提醒我們,一些病原微生物可能是水當中的一個重大的潛在風險(疫情跟蹤 | 水環境中的新興和潛在新興病毒)。1854年的8月份,倫敦在10天之內不明原因死掉了500人,后來發現是由于病人的糞便排入了水源,造成居民飲用水污染導致了疾病的傳播。1883年,發現這是一種由病原微生物——霍亂弧菌引起的疾病,所以如何控制病毒是人類生存和發展面臨的重大挑戰。

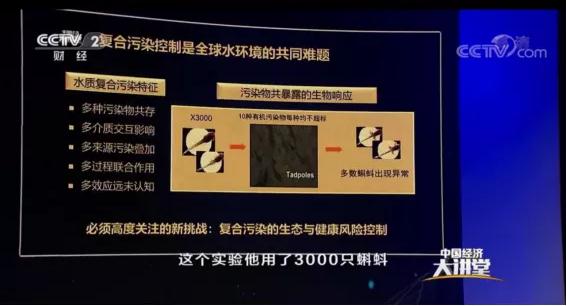

還有一些事情更為復雜。當有機污染物、重金屬、常規的耗氧有機物質同時存在時會造成何種后果?人們提出了很多假想,認為這些污染物放在一起的時候,會產生一些我們意想不到的所謂的放大效應。

2002年,海斯做了一個試驗,他用3000只蝌蚪放在混合了10種化學品的水中培養,這10中化學品的單獨計量都不會產生損害效應,加到一起濃度也是一個安全的閾值。但試驗結束之后,發現蝌蚪的生長出現了異常情況。也就是說,單個的化學物質不產生效應的情況下,這些物質放在一起就有可能產生所謂的聯合毒性。但是到目前為止并沒有證據表明這些物質混合在一起會對人體健康產生影響。

|